Кучумов Л.А., Кузнецов А.А.

Парадоксы влияния уровней напряжения и устройств компенсации реактивной мощности на оплату электроэнергии

Настоящая публикация ориентирована на специалистов распределительных электрических сетей и систем электроснабжения (СЭ) промышленных предприятий, отвечающих за надежность электроснабжения при возможно меньшем электропотреблении за счет минимизации непроизводительных расходов электроэнергии. В ней обращается внимание на парадоксальные влияния уровней напряжения в нагрузочных узлах на потребляемую мощность и ее оплату, на потери мощности, на эффективность мероприятий по компенсации реактивной мощности (КРМ). Ставится вопрос о необходимости регулирования напряжений по специфическим энергосберегающим критериям.

Такие подходы принципиально отличаются от реализуемого в ПАО «ФСК ЕЭС» важного направления развития в сетях высокого напряжения систем регулирования напряжения и реактивной мощности для решения актуальных задач недопущения опасных для оборудования повышений напряжений, обеспечения нормативных запасов устойчивости по напряжению в узлах нагрузки, повышения качества электроэнергии и снижения потерь в сетях [1].

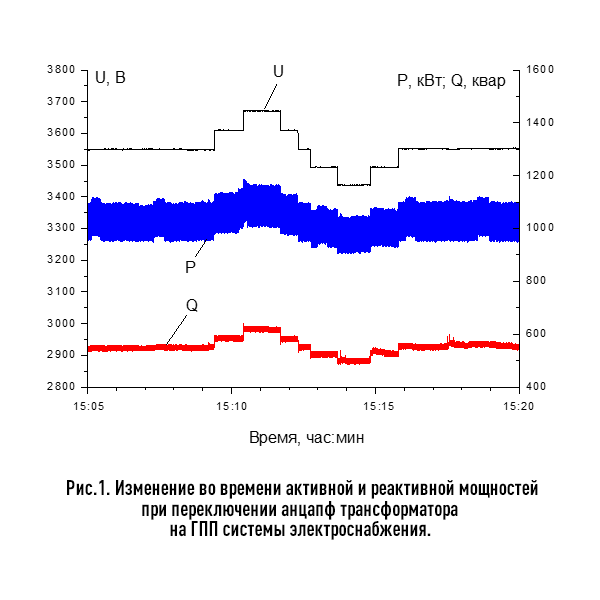

О том, что мощность нагрузки в СЭ зависит от уровней напряжения можно наглядно убедиться, осциллографируя трехфазные напряжения и токи на головной подстанции с последующим вычислением активных и реактивных мощностей. На рис.1 показаны подобные процессы в одной из СЭ при возникновении изменений напряжения в моменты переключения анцапф трансформаторов ГПП. По имеющимся публикациям и результатам замеров авторов при повышении (понижении) напряжения на 1% активная мощность может возрасти (уменьшиться) на 1%, а реактивная на (2 ÷ 3) %.

Зависимости мощностей нагрузок от напряжения в соответствующих службах энергосистем обозначают как статические характеристики нагрузок по напряжению (СХН). Эти нелинейные характеристики при диапазоне изменения напряжений ±30 % от Uном используются при прогнозных расчетах режимов, устанавливающихся после значительных аварийных изменений мощностей нагрузок или конфигураций сетей. В расчетах городских и промышленных СЭ СХН нагрузок не используются.

Существование СХН активной нагрузки преимущественно связано с зависимостями от напряжения КПД электрооборудования электропотребителей (ЭП). Рост реактивной мощности нагрузок при увеличении напряжения в значительной степени связан с нелинейными шунтами намагничивания трансформаторов и электродвигателей.

На то, что некорректный выбор напряжений, поддерживаемых в нагрузочных узлах, может заметно сказаться на величине оплачиваемого электропотребления было обращено внимание еще 35 лет тому назад. Соответствующие сведения по этой тематике можно увидеть, например, в [2 ÷ 7]. Особо следует выделить выполненную в 1998 году работу Е.А. Конюховой [6], в докторской диссертации которой исследовались алгоритмы управления электропотреблением при взаимосвязанном выборе режимов напряжения и КРМ.

Однако идеи энергосберегающего регулирования напряжения практически не реализуются. И основная причина этого, по мнению авторов, состоит в том, что в данном мероприятии заинтересованы только многочисленные разобщенные потребители электроэнергии, не имеющие квалифицированных специалистов в данной области и в вопросах регулирования напряжения зависящие от действий энергоснабжающих организаций. Последние заинтересованы в сбережении электроэнергии только в подконтрольных им сетях и воспринимают мероприятия по уменьшению электропотребления как снижение отпуска энергии и, соответственно, дохода.

В статьях [8, 9] была сделана очередная попытка обратить внимание технической общественности на важность анализа влияния СХН нагрузок на режимы электропотребления в СЭ. Основные тезисы авторов сводятся к следующему.

1. Современные стандарты на качество электрической энергии допускают возможность поддержания в нагрузочных узлах напряжений в диапазоне ±10 % от Uном, и при этом безоговорочно признается возможность выполнения со стороны ЭП запланированной работы с должным объемом и качеством. На практике в СЭ стремятся поддерживать напряжение не ниже U_ном и во многих случаях повышенным до 5 % с целями встречного регулирования в режимах максимальных нагрузок. И важно подчеркнуть, что возникающие при повышенных напряжениях дополнительное оплачиваемое электропотребление должно быть отнесено к разряду активных потерь и подлежит, по возможности, минимизации за счет соответствующего регулирования напряжения. К сожалению, эта составляющая потерь в повседневной практике сетевых предприятий энергосистем и, тем более, в СЭ промышленных предприятий никак не анализируется.

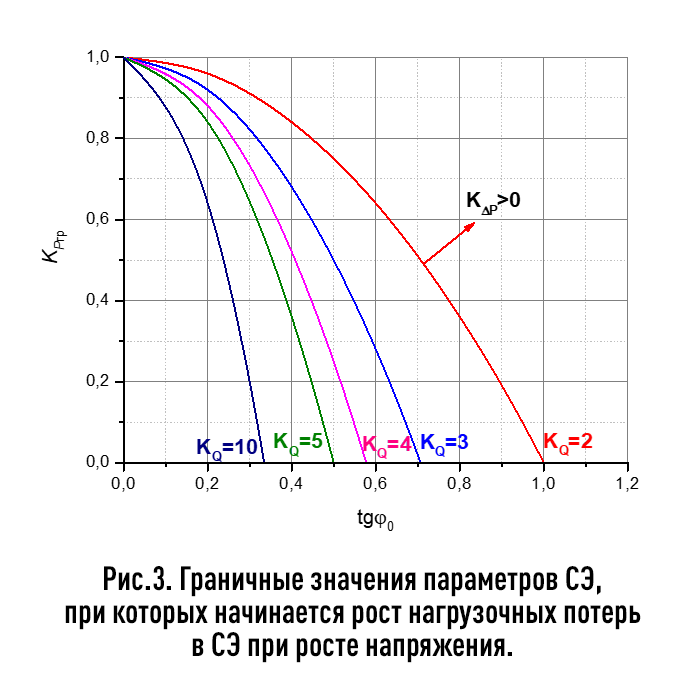

2. Наличие СХН нагрузок вызывает необходимость корректировки применяемых алгоритмов расчета активных нагрузочных потерь мощности, поскольку они ориентированы на режимы с заданными мощностями нагрузок и не позволяют выделить для анализа составляющие потерь, зависящие от возможных изменений токов нагрузок под влиянием СХН. При повсеместно принимаемой независимости нагрузки от напряжения имеем знакомый по учебной литературе эффект уменьшения потерь на 2 % при увеличении напряжения на 1 %. Но при учете реальных СХН, как показано ниже, эффект может быть противоположный – потери и, следовательно, электропотребление, при росте напряжения не уменьшаются, а увеличиваются.

2. Наличие СХН нагрузок вызывает необходимость корректировки применяемых алгоритмов расчета активных нагрузочных потерь мощности, поскольку они ориентированы на режимы с заданными мощностями нагрузок и не позволяют выделить для анализа составляющие потерь, зависящие от возможных изменений токов нагрузок под влиянием СХН. При повсеместно принимаемой независимости нагрузки от напряжения имеем знакомый по учебной литературе эффект уменьшения потерь на 2 % при увеличении напряжения на 1 %. Но при учете реальных СХН, как показано ниже, эффект может быть противоположный – потери и, следовательно, электропотребление, при росте напряжения не уменьшаются, а увеличиваются.

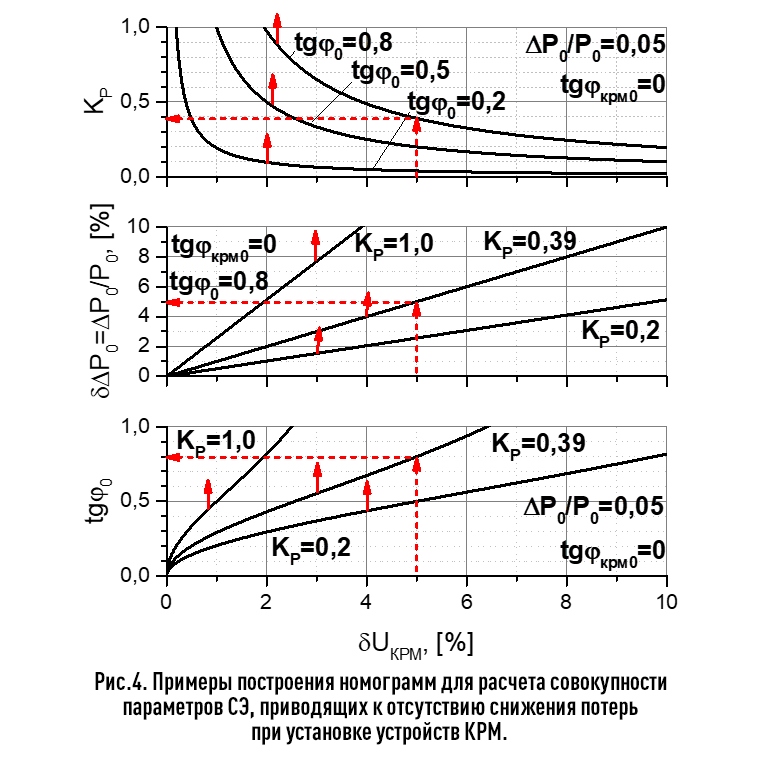

3. СХН нагрузок может заметно изменить существующие радужные представления об эффективности мероприятий по компенсации реактивной мощности (КРМ) нагрузок. Достигаемое при КРМ уменьшение активных потерь всегда рассчитывается в предположении о постоянстве нагрузок, но возникающий рост напряжений в сети при ее разгрузке от реактивной мощности приводит к увеличению активных мощностей нагрузок на величину, соизмеримую или даже превышающую достигаемое при КРМ уменьшение активных потерь. Избежать этого можно при восстановлении напряжений в нагрузочных узлах за счет, например, изменения коэффициентов трансформации сетевых трансформаторов до уровней, которые были до КРМ. Но сделать это на практике затруднительно по причинам частых запретов на использование РПН трансформаторов и дискретности ступеней регулирования. Поэтому реальны ситуации, когда возрастают текущие уровни оплаты за электроэнергию, а затраты на КРМ не окупаются.

Итак, выше обозначены три проявления СХН нагрузки, которые можно назвать парадоксальными:

• возможность практически беззатратного снижения оплачиваемой электроэнергии за счет изменений в меньшую сторону напряжений в нагрузочных узлах до уровней, приемлемых для ЭП;

• ошибочность существующих представлений об уменьшении нагрузочных потерь мощности в распределительных сетях электропотребителей при увеличении напряжений;

• большая вероятность уменьшения ожидаемого от затратного мероприятия КРМ эффекта снижения активных потерь мощности, вплоть до возникновения режимов с возрастанием оплаты электроэнергии.

• возможность практически беззатратного снижения оплачиваемой электроэнергии за счет изменений в меньшую сторону напряжений в нагрузочных узлах до уровней, приемлемых для ЭП;

• ошибочность существующих представлений об уменьшении нагрузочных потерь мощности в распределительных сетях электропотребителей при увеличении напряжений;

• большая вероятность уменьшения ожидаемого от затратного мероприятия КРМ эффекта снижения активных потерь мощности, вплоть до возникновения режимов с возрастанием оплаты электроэнергии.