Энергообследование промышленного предприятия: как и зачем? Часть 2. Обследование внутренних распределительных сетей

В первом материале мы рассмотрели нюансы обследования схемы внешнего электроснабжения промышленного предприятия - "Энергообследование промышленного предприятия: как и зачем? Часть 1. Обследование схемы внешнего электроснабжения".

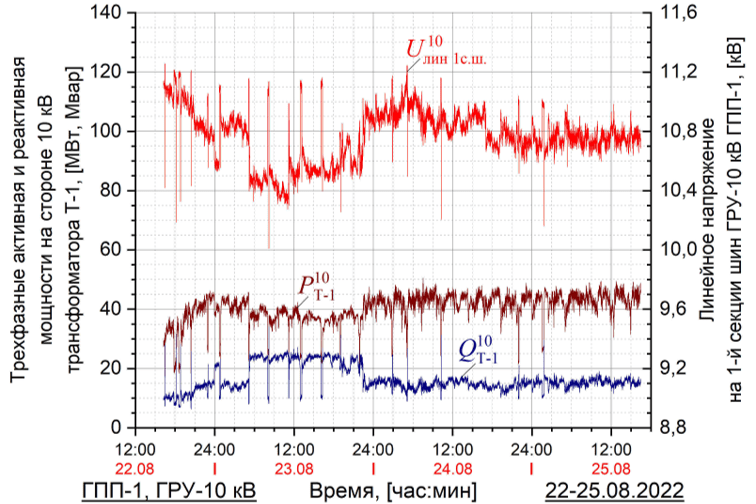

В частности, на Рис.1 можно видеть регистрограммы изменения уровней напряжения в сети 10 кВ. Хорошо видно, что за время измерений многократно фиксируется выход напряжений за предельно допустимый уровень 11 кВ, что приводит к значительному ухудшению условий работы изоляции оборудования и её ускоренному старению.

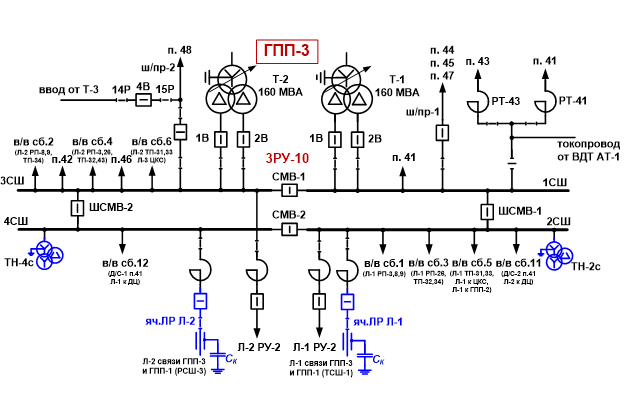

Данный материал посвящен проблематике исследования процессов, протекающих во внутренних распределительных сетях предприятия. Здесь архивные данные анализируются по данным систем технического учета, а натурные измерения как правило выполняются на шинах 6-10-35 кВ головных подстанций, а также в точках питания наиболее ответственных потребителей, или в точках, где фиксируются нарушения и сбои в их работе.

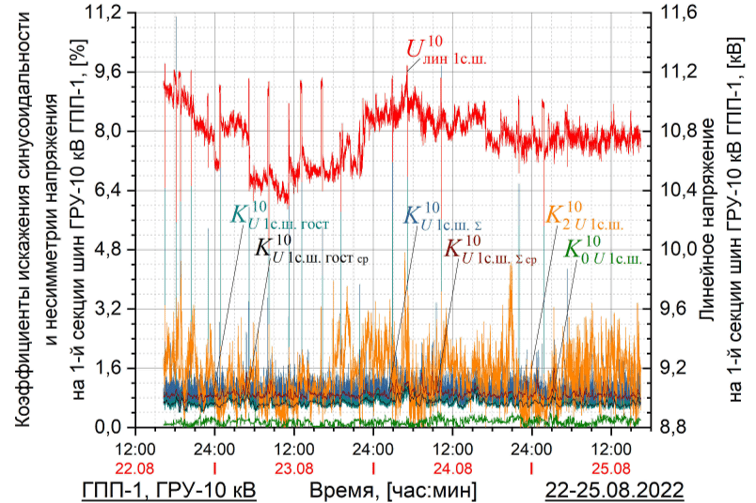

Также, на Рис. 2. хорошо видны повышенные уровни гармоник и коэффициента обратной последовательности. Обратим внимание, что последний оказывает крайне негативное влияние на режимы работы изоляции двигательных нагрузок, приводя к значительному сокращению срока их службы.

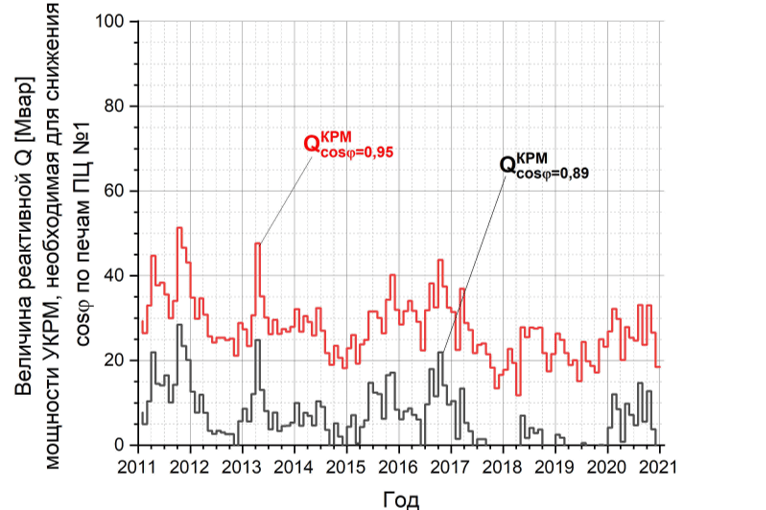

Особое внимание при анализе внутренних сетей оказывается также как и ранее условиям потребления реактивной мощности. В частности, на основании анализа данных о режимах работы оборудования определяются требуемые значения мощности УКРМ и конкретных точек их размещения. На Рис. 3 и Рис. 4. представлены архивные данные о величине коэффициента мощности для одного из плавильных цехов и требуемые значения мощностей УКРМ для достижения разных заданных значений коэффициента мощности (здесь 0,89 и 0,95).

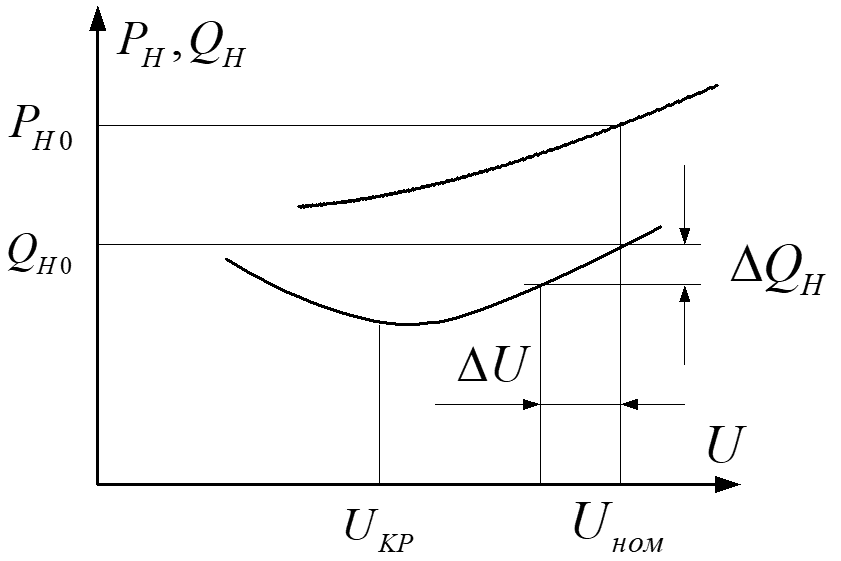

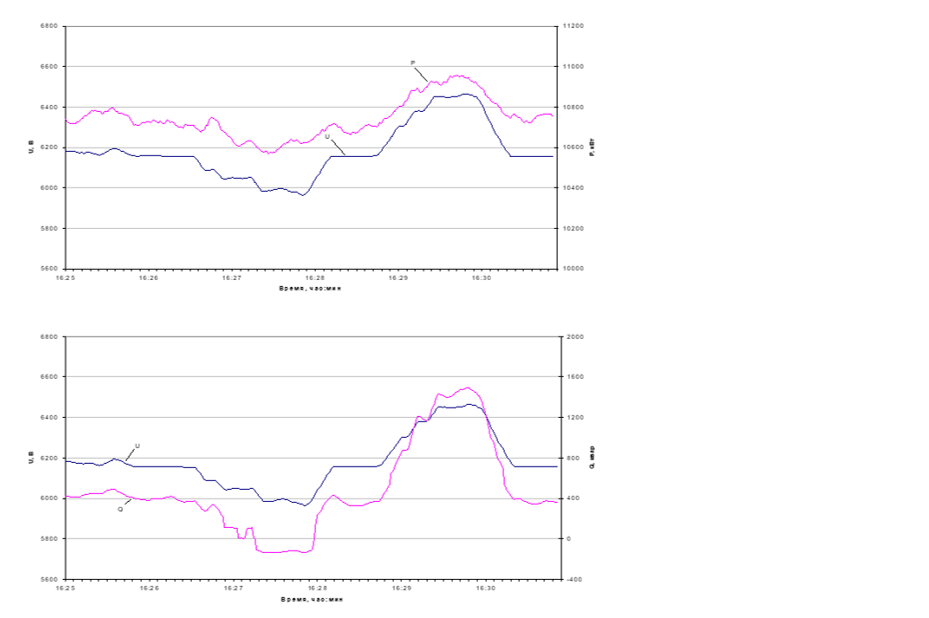

Обратим также внимание, что выполнение мероприятий по КРМ оказывает значительное влияние на уровни напряжений в сетях. А последние непосредственно связаны с уровнями активной и реактивной мощностей нагрузок вследствие так называемого регулирующего эффекта нагрузки. Проще всего его пояснить на основе обычной лампы накаливания. Когда напряжение растет, лампочка начинает гореть ярче, а потребляемая ей мощность увеличивается. Схожим образом на уровни напряжения реагируют и другие потребители, повышающие электропотребление вследствие роста напряжения на их зажимах (Рис. 5). И это реально зафиксированный факт (Например, на Рисю 6. представлены результаты опыта про натурному измерению этого эффекта. Здесь хорошо виден рост активной мощности (фуксия) при повышении напряжения (синяя кривая)). Опыт проводился за счет переключения отпаек РПН головного трансформатора.

Обратим внимание, что подобный рост нагрузок не всегда является полезным и связанным с повышением производительности. Более того, он может приводить к тому, что после выполнения мероприятий по КРМ вместо снижения электропотребления будет фиксироваться его рост. Поэтому мы, "ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИКИ", обязательно выполняем оптимизационные расчеты (на разработанных математических моделях) с учетом этого эффекта, чего практически никогда не делают другие организации.

Обратим внимание, что подобный рост нагрузок не всегда является полезным и связанным с повышением производительности. Более того, он может приводить к тому, что после выполнения мероприятий по КРМ вместо снижения электропотребления будет фиксироваться его рост. Поэтому мы, "ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИКИ", обязательно выполняем оптимизационные расчеты (на разработанных математических моделях) с учетом этого эффекта, чего практически никогда не делают другие организации.

Помимо указанных оптимизационных расчетов разрабатываемые модели используются для расчетов токов короткого замыкания и последующего анализа условий работы токовых защит. Разрабатываются карты уставок и селективности защит.

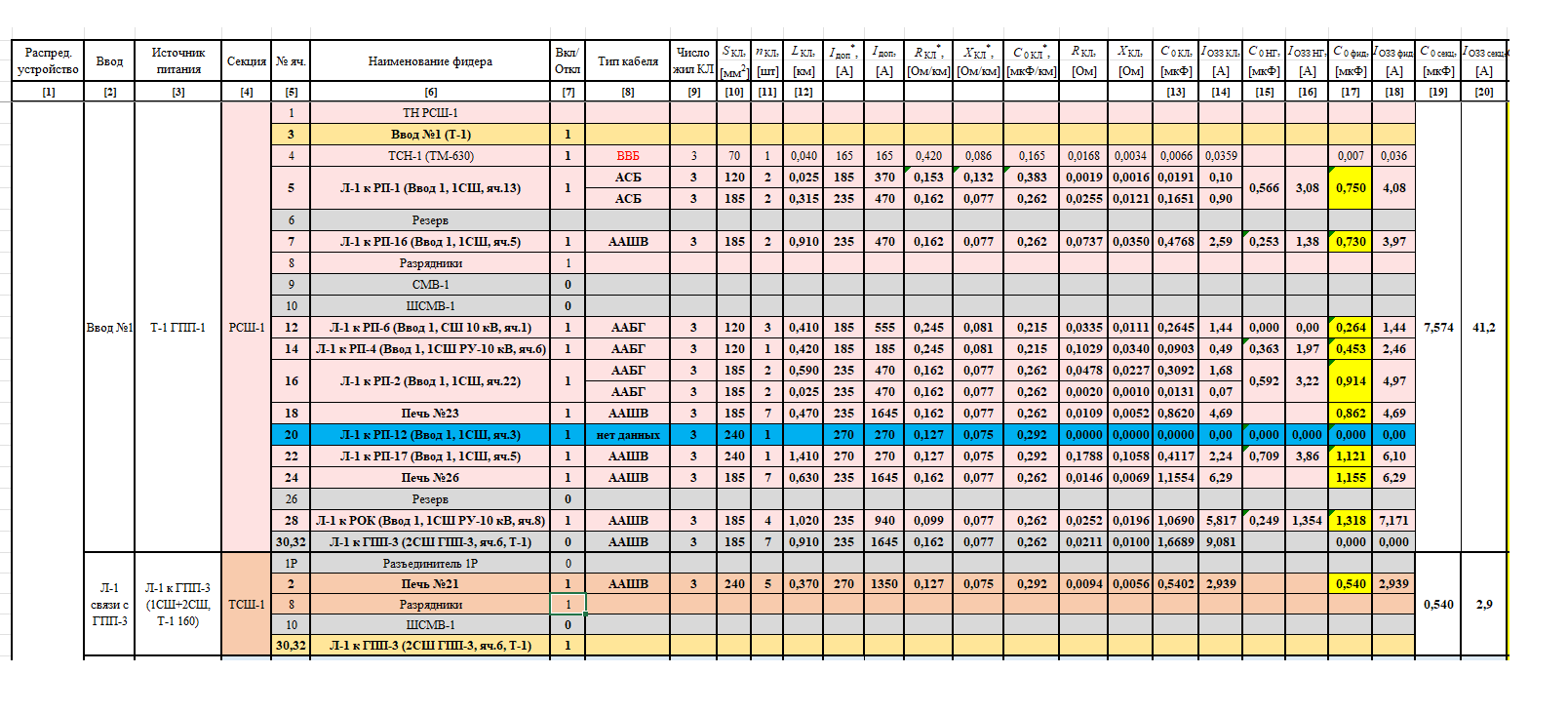

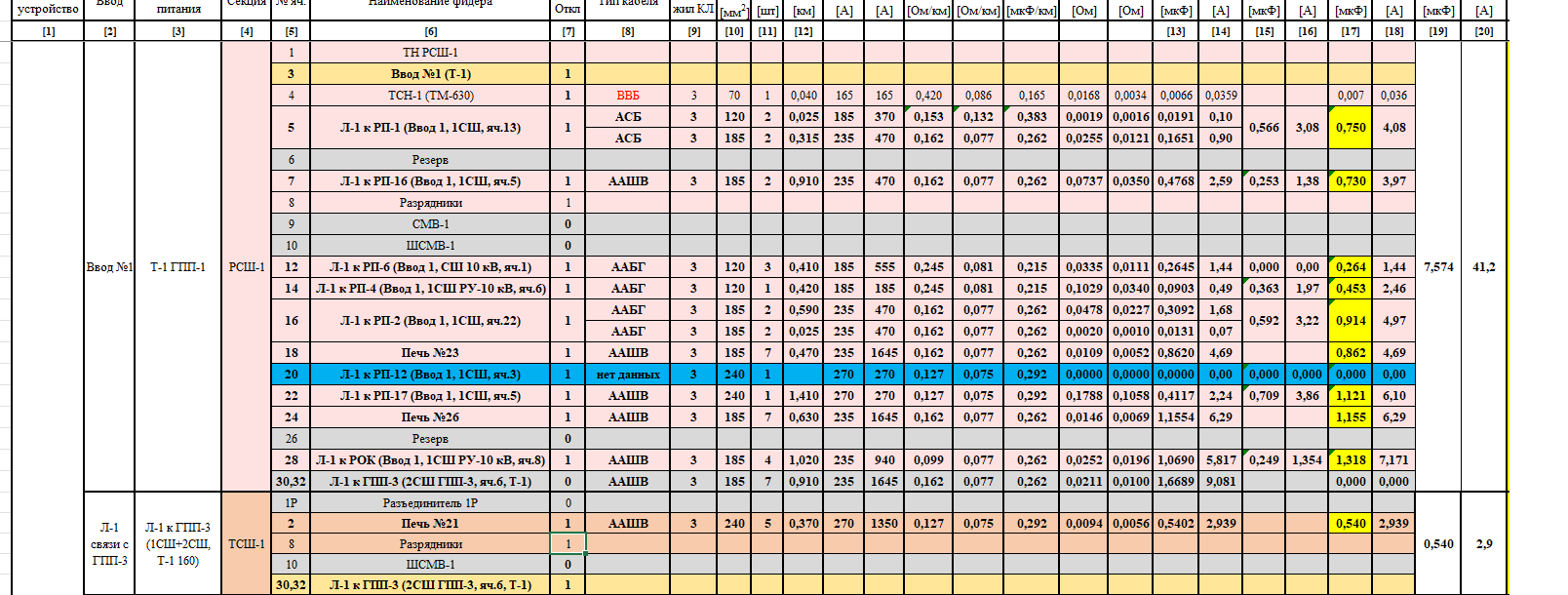

Также нами выполняется расчет токов однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) для сетей с изолированной нейтралью. Пример такого расчета представлен на Рис. 7.

Рис. 7. Таблица расчета токов однофазного замыкания на землю.

Стоит отметить, что величины токов ОЗЗ нормируются действующим законодательством на уровне 10-20-30 А для сетей 35-10-6 кВ.

Соответственно, мы можем помимо расчета этих токов выполнить их натурные измерения безопасным косвенным методом смещения нейтрали сети за счет однофазного включения калиброванного высоковольтного конденсатора. Обычно токи ОЗЗ измеряют прямым путем закорачивания одной фазы на землю, однако при этом возникают повышенные до линейного уровня напряжения на здоровых фазах. А в нашем косвенном методы повышение уровней напряжения не превышает нескольких процентов.

На основании расчетов (измерений), мы разрабатываем рекомендации по выполнению требований нормативных документов за счет установки в нейтралях сетей дугогасящих реакторов или резисторов.

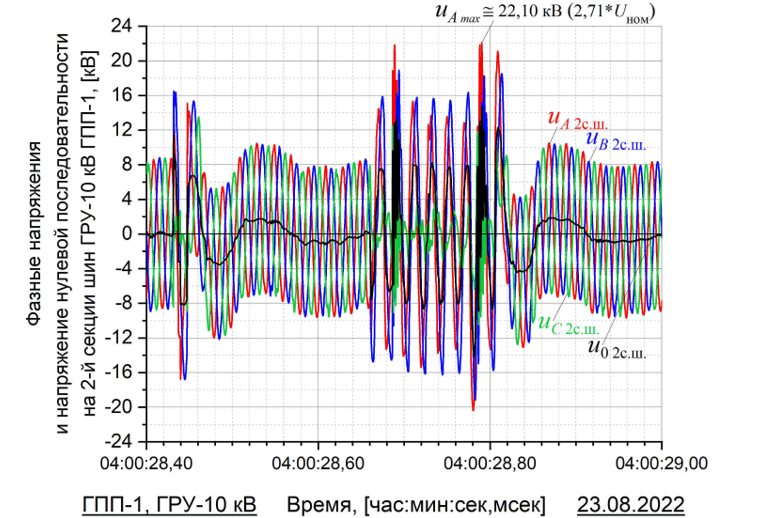

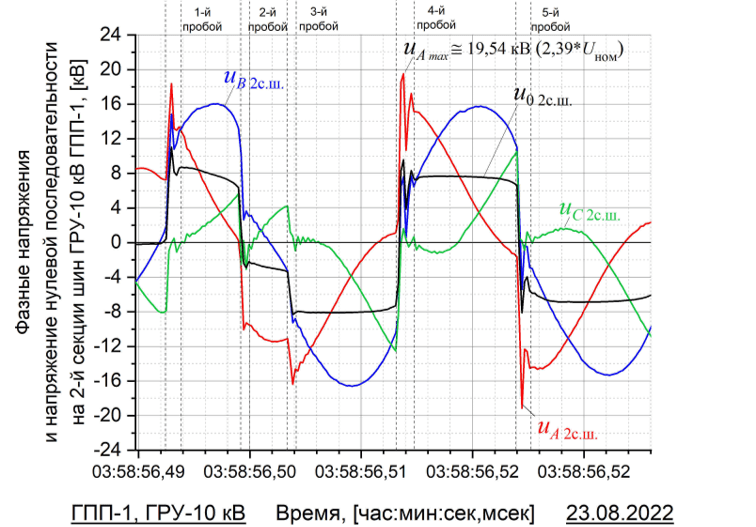

В частности на Рис. 8. показаны результаты натурных измерений, показывающие на необходимость перехода к от режима изолированной нейтрали к режиму компенсированной нейтрали (Рис. 9).

Соответственно, мы можем помимо расчета этих токов выполнить их натурные измерения безопасным косвенным методом смещения нейтрали сети за счет однофазного включения калиброванного высоковольтного конденсатора. Обычно токи ОЗЗ измеряют прямым путем закорачивания одной фазы на землю, однако при этом возникают повышенные до линейного уровня напряжения на здоровых фазах. А в нашем косвенном методы повышение уровней напряжения не превышает нескольких процентов.

На основании расчетов (измерений), мы разрабатываем рекомендации по выполнению требований нормативных документов за счет установки в нейтралях сетей дугогасящих реакторов или резисторов.

В частности на Рис. 8. показаны результаты натурных измерений, показывающие на необходимость перехода к от режима изолированной нейтрали к режиму компенсированной нейтрали (Рис. 9).

Такой переход представляется необходимым вследствие того, что длительное существование режимов ОЗЗ (допустимо до 2 часов по ПУЭ) чревато возникновением существенных перенапряжений (реальная осциллограмма - на Рис. 10 и Рис. 11) и резкому увеличению возможности перехода повреждения в двухфазное двухместное с работой токовых защит и отключением оборудования. Кроме того, наличие значительных по величине токов в точке замыкания приводит к возможности возникновения значительных ущербов в случаях, когда в кабельном канале (на эстакаде) имеется большое количество параллельно проложенных кабелей.

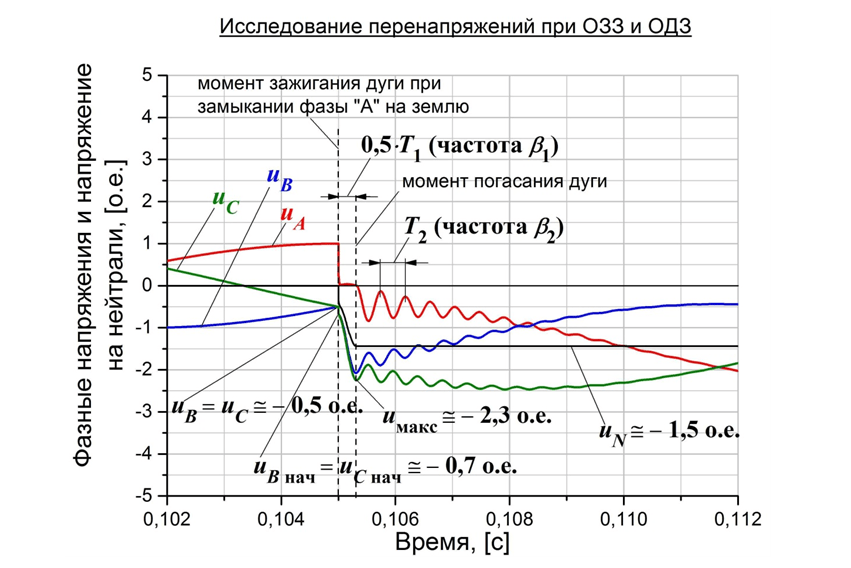

Выполнение в таких условиях компенсации тока ОЗЗ (или выполнение резистивного заземления) приводит к ослаблению уровней перенапряжений, что иллюстрируется расчетными осциллограммами.

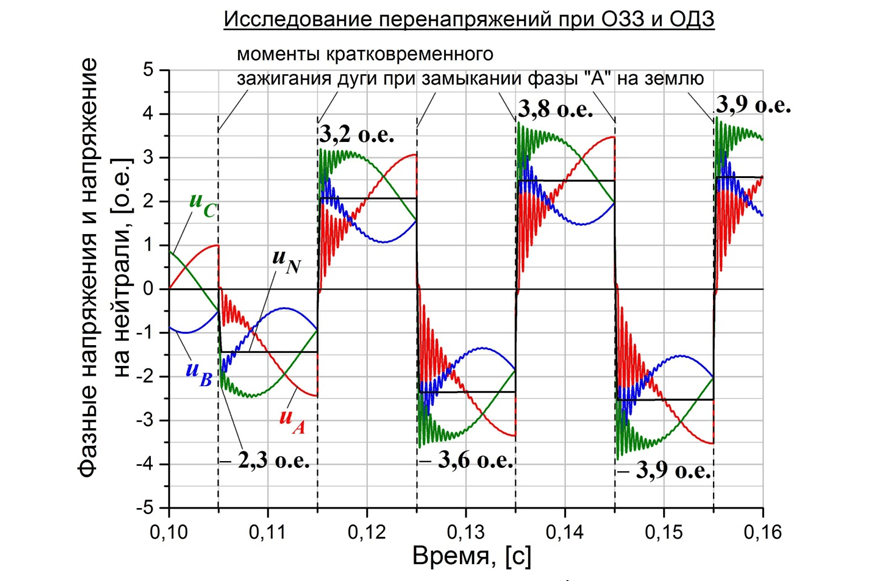

В частности, на Рис. 12 и Рис. 13 показана предельная расчетная (аналитическая) ситуация с развитием перенапряжений кратности 3,9 при возникновении режима неустойчивой (перемежающейся) дуги, когда дуга гаснет при первом переходе тока через ноль, а потом на максимуме напряжения поврежденной фазы возникает повторный пробой дугового промежутка. Такие ситуации широко распространены в сетях промышленных предприятий с относительно малыми уровнями емкостных токов ОЗЗ.

Выполнение резистивного заземления нейтрали позволяет полностью исключить вероятность возникновения высоких уровней перенапряжений ценой отказа от продолжительной работы сети в режимах с ОЗЗ и перехода к быстрому отключению поврежденного присоединения.

Сотрудники ООО "ИПЭ" способны выполнять полный комплекс расчетов, связанных с анализом уровней дуговых перенапряжений, оценкой условий работы защит нулевой последовательности, разработкой мероприятий по нормализации режимов нейтралей и выполнением требуемого пересчета уставок защит, например, при переходе к быстрому отключению поврежденного фидера.

Сотрудники ООО "ИПЭ" способны выполнять полный комплекс расчетов, связанных с анализом уровней дуговых перенапряжений, оценкой условий работы защит нулевой последовательности, разработкой мероприятий по нормализации режимов нейтралей и выполнением требуемого пересчета уставок защит, например, при переходе к быстрому отключению поврежденного фидера.

Выполнение таких мероприятий позволяет значительно повысить надежность работы оборудования, повысить качество работы защит и т.д.

Ну, и по традиции, в заключение приводим пример конкретных выводов, сделанных по итогам подобного обследования. Итак, выявлено:

1. в сетях питания плавильных цехов средние уровни напряжения поддерживаются на относительно низких уровнях вблизи номинального значения, что приводит к снижению производительности и эффективности работы печных агрегатов;

2. повышение уровней напряжения за счет использования РПН понижающих трансформаторов приводит к возникновению перенапряжений в режимах с резким снижением электропотребления (например при отключении одной из печей), требуется использование устройств управляемой динамической компенсации реактивной мощности;

3. предложенные технические решения по внедрению управляемых УКРМ позволят обеспечить нормализацию уровней напряжения в сетях 10 кВ вблизи верхней допустимой границы, что способствует повышению эффективности работы печей, снижению уровня оплачиваемых активных потерь в распределительной сети, снижению нагрузки на изоляцию оборудования вследствие исключения возможности возникновения перенапряжений;

4. предложенные решения по выполнению низкоомного резистивного заземления нейтралей сетей 10 кВ позволят полностью исключить возможность возникновения опасных перенапряжений при дуговых замыканиях на землю и обеспечить быструю и селективную работу токовых защит нулевой последовательности.

1. в сетях питания плавильных цехов средние уровни напряжения поддерживаются на относительно низких уровнях вблизи номинального значения, что приводит к снижению производительности и эффективности работы печных агрегатов;

2. повышение уровней напряжения за счет использования РПН понижающих трансформаторов приводит к возникновению перенапряжений в режимах с резким снижением электропотребления (например при отключении одной из печей), требуется использование устройств управляемой динамической компенсации реактивной мощности;

3. предложенные технические решения по внедрению управляемых УКРМ позволят обеспечить нормализацию уровней напряжения в сетях 10 кВ вблизи верхней допустимой границы, что способствует повышению эффективности работы печей, снижению уровня оплачиваемых активных потерь в распределительной сети, снижению нагрузки на изоляцию оборудования вследствие исключения возможности возникновения перенапряжений;

4. предложенные решения по выполнению низкоомного резистивного заземления нейтралей сетей 10 кВ позволят полностью исключить возможность возникновения опасных перенапряжений при дуговых замыканиях на землю и обеспечить быструю и селективную работу токовых защит нулевой последовательности.